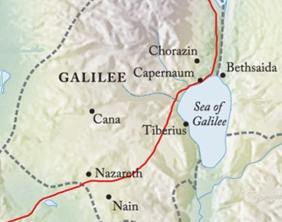

在洗者若翰被捕後,耶穌離開納匝肋,開始在葛法翁傳教。葛法翁是加里肋亞海北部的一個捕魚城鎮,另一個是貝特賽達。貝特賽達是至少三位耶穌的宗徒的出生地:斐理伯、西滿伯多祿和他的兄弟安德肋。西滿伯多祿和安德肋是漁夫,載伯德的兒子雅各伯和若望曾是他們的合夥同伴。

由於擁有豐富魚類資源的大型淡水湖在中東很少見,在耶穌的時代,加里肋亞海的捕魚生意受到嚴格的管制。在加里肋亞獲得捕魚許可的費用,對於僅僅一兩個漁夫來說可能太昂貴了,因此漁夫們需要組成合夥關係。漁夫被允許用「實物」繳稅,歷史證據顯示,漁夫需要支付其捕魚數量的 25% 到 40% 來換取捕魚權。儘管稅賦繁重,有證據顯示載伯德擁有興隆的漁業生意,因為聖經指出他僱用了工人。

為什麼耶穌在葛法翁而不是在家鄉納匝肋開始祂的傳教工作?路加福音第四章告訴我們,耶穌在納匝肋的會堂講話後,一群憤怒的暴民試圖把祂推下山崖。耶穌在納匝肋被拒絕;祂宣稱:「我實在告訴你們:沒有一個先知在本鄉是受悅納的。」(路 4:24)

然而,儘管在納匝肋發生了那樣的事,葛法翁仍是一個比納匝肋更大且更重要的城鎮。住在加里肋亞海邊意味著,耶穌距離沿湖居住的許多猶太團體,只有一趟船程的距離。葛法翁位於一條被稱為「沿海之路」的古代貿易路線上,具有戰略意義。每天有許多來自不同國家的人經過葛法翁,這有助於耶穌訊息的傳遞以及祂的奇蹟和治癒消息的傳播。

但在葛法翁開始傳教最重要的原因,是為了應驗依撒意亞先知書的預言:「匝步隆地與納斐塔里地,通海大路,約但河東,外方人的加里肋亞,那坐在黑暗中的百姓,看見了皓光;那些坐在死亡陰影之地的人,已有光明為他們升起。」(瑪 4:15-16;參閱 依 8:22–9:1)

匝步隆和納斐塔里地的那些坐在黑暗中的百姓,是以色列最北端支派的後裔;在公元前 733-732 年亞述帝國統治下,他們是最先經歷壓迫、被俘虜和流放的人。他們被認為是在「黑暗中」,因為他們與猶大的宗教中心隔絕,周圍都是外邦勢力,並生活在一個被死亡陰影籠罩的地區。依撒意亞預言,這些最先遭受亞述征服之苦的支派,將是最先看見「皓光」,也就是默西亞降臨的人。瑪竇福音第四章告訴我們,耶穌在葛法翁開始祂的傳教工作,從而應驗了這個預言,因為該地正好位於匝步隆和納斐塔里內。

但依撒意亞的預言延伸到了匝步隆和納斐塔里之外,特別是如果我們考慮到「坐在黑暗中」指的是生活在靈性的無知、靈性的壓迫和絕望的狀態中,而不僅僅是生活在外族的壓迫下。的確,耶穌來是為了「向貧窮人傳報喜訊,向俘虜宣告釋放,向盲者宣告復明,使受壓迫者獲得自由」(參閱 路 4:18)。這裡的「貧窮人」是指那些在靈性上匱乏的人,因為他們尚未聽到並接受福音;「俘虜」是指那些被罪惡的生活所束縛的人;「盲者」是指那些沒有看見真理之光的人;而「受壓迫者」是指那些被魔鬼壓制和附身的人。

耶穌從葛法翁出發,走遍了全加里肋亞,在他們的會堂內施教,宣講天國的福音,治好民間各種疾病、各種災殃;祂的名聲傳遍了,人們就把一切有病的、受各種疾病痛苦煎熬的、附魔的,癲癇的、癱瘓的,都給祂送來,祂都治好了他們。於是有許多群眾從加里肋亞、「十城區」、耶路撒冷、猶大和約但河東岸來跟隨了祂(參閱 瑪 4:23-25)。